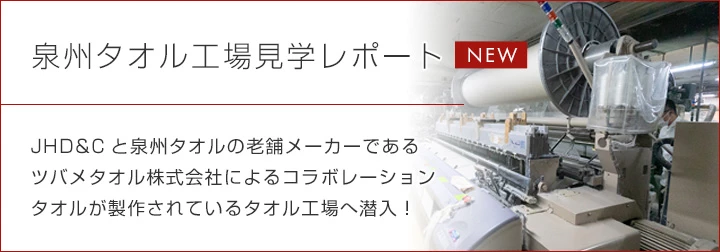

泉州タオル工場見学

─JHD&Cヘアドネーションタオル製作─

JHD&Cと泉州タオルの老舗メーカーであるツバメタオル株式会社による

コラボレーションタオルが製作されているタオル工場へ見学に伺いました!

JHD&C(ジャーダック)と泉州タオルの老舗メーカーであるツバメタオル株式会社によるコラボレーションタオルが製作されているタオル工場へ、JHD&C代表の渡辺と職員Yが見学に伺いました!

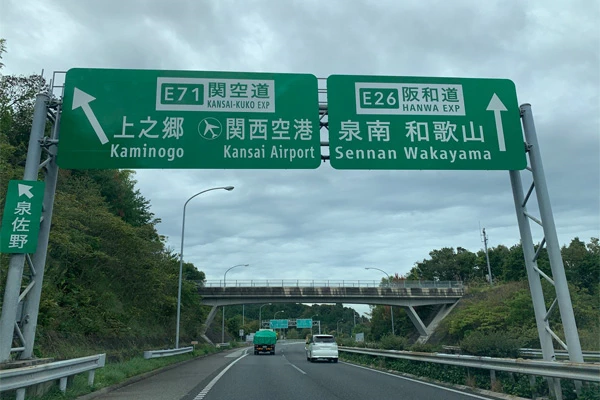

JHD&C事務局がある大阪市内から高速道路で1時間ほど、関西国際空港にほど近い泉佐野市(いずみさのし)は、古くからタオルの生産が盛んな地域。泉佐野で作られたタオルは泉州タオル(せんしゅうタオル)として全国で愛用されています。

ウィッグケアのためのタオルを

オリジナルタオル「へアドネーションタオル」は、ウィッグユーザーであるレシピエントのウィッグケアのために始動したチャリティプロジェクトです。

ウィッグは繊細なケアが必要です。なぜなら、洗う・乾かす方法が、地肌から生えている髪の毛とはまるで違うため。吸水性の高い、ウィッグを包み込めるサイズのタオルがウィッグケアに適しています。また、数年かけて髪の毛を伸ばすドナーにとっても、吸水性のよいタオルは必須アイテムといえます。

ツバメタオル株式会社とコラボしたヘアドネーションタオルは泉州タオルと呼ばれる種類のタオルです。ツバメタオルの機械設備と熟練の技による泉州タオル製造の工程、そして環境のための取り組みを、工場内部の写真を交えて詳しくご紹介していきます!

老舗タオルメーカーのツバメタオル株式会社

ツバメタオルは大正2年(1913年)創業の老舗タオルメーカーです。

地球環境と人にやさしいタオルづくりを推進するために必要な製造技術のイノベーション、原料調達面でのエコロジー活動、そしてフェアトレードに取り組んでいます。

CHECK!

- フェアトレード(fairtrade)

- 直訳すると「公平・公正な貿易」。開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、生産者や労働者に適正な賃金が支払われることで、生活環境の改善と自立を目指す貿易の仕組みのこと。公正取引。

タオル製作の工程─目次─

【1】タオルの原料になる綿(めん)について

【2】綿糸の処理、織る、オーバーミシン

- (1)サイジング

- 糸をビームに巻き付ける

- (2)製織

- (3)検反

- (4)オーバーミシン

【3】泉州タオル独特の製法・後晒(あとざらし)

- (1)精練

- (2)漂白

- (3)染色

- (4)乾燥

- 浄水処理

【4】仕上げ~プリント・刺繍・裁断・タグ付け~

- (1)プリント・刺繍

- (2)検反

- (3)裁断・ヘムミシン・タグ付け

- (4)検品・梱包・出荷

泉州タオル製作の工程

【1】タオルの原料になる綿(めん)について

まずは、タオルの原料になる綿(めん)について教えていただきました。

コップの水の中に浮かんでいるフワフワしたもの。これが原料の「綿の実(わたのみ)」です。

綿(わた)には、水に浮かべると「界面」ができるほどの油分が含まれていています。

油分で被膜された綿の実は、このまま1日は水に沈まないほどだそう。この油分を、「精練」という工程を経て取り除きます。

私たちが日常的に使用している綿(めん)製品が吸水性や肌触りに優れているのは、こうした一手間をかけているからなのです。

そして、泉州タオルの特徴のひとつとして、生地が織り上がったあとに精練をする「後晒(あとざらし)」という製法があります。後晒については、このあとの工程で詳しくご説明します。

CHECK!

- 界面

- 二つの相が接触している境界面のこと。

- 精練

- 繊維に付着したのりや汚れなどを洗い落とす、タオル製作工程のひとつ。

【2】綿糸の処理、織る、オーバーミシン

(1)サイジング

サイジングとは糸にのりを付けること。

綿糸の強度を上げるために糸にのり付けをするのですが、ツバメタオルでは化学のりではなく、自然由来のでんぷんのりを付けます。

糸が程よく張りを保ち、この後の製織工程で切れにくく織りやすくなります。

CHECK!

自然由来のでんぷんのりを使用する理由は、ツバメタオル株式会社 谷社長インタビューへ

糸をビームに巻き付ける

縦に3つ並んだこの巨大なバーベルのようなものは「ビーム」と呼ばれる機具です。

ここにあるものは、直径およそ80cm!

ビームはいわば家庭用ミシンに使うボビンの巨大版で、先ほどのり付けした糸を巻いて、製織機にセットして使用します。

(2)製織

工場に入った途端、話し声も聞き取りにくくなるほどの大きな機械の音!

建物いっぱいにところ狭しと製織機(織り機)が並び、大迫力。

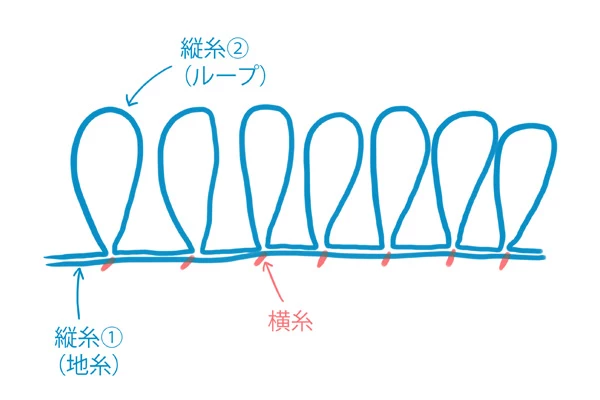

織物は縦糸と横糸がそれぞれ1本ずつですが、タオルの場合はパイルを作るために縦糸が2本必要です。2本のうち1本が地糸、もう1本がパイルになるという仕組みです。

CHECK!

- パイル

- タオルのループの部分の名称。

織る際にパイルになる方の糸を地糸より早く糸送りをすることで、時間差ができて糸があまり、それがパイルになります。スピードを変えればパイルの大きさ(長さ)を自在に操れるのだとか。

製織機の幅いっぱいに織るため、一度にいくつものロール分が織り上がります。

きれいに巻き上がったロールをひとつ持たせていただきました。

渡辺「フワッとしてて、思ったより軽い!」

(3)検反

織り上がった反物状のタオルに異常がないか、光に透かして人の目で検査します。

製織機でついたほんの小さな織傷(おりきず)も、ここでしっかりチェックしてから次の工程へ進みます。

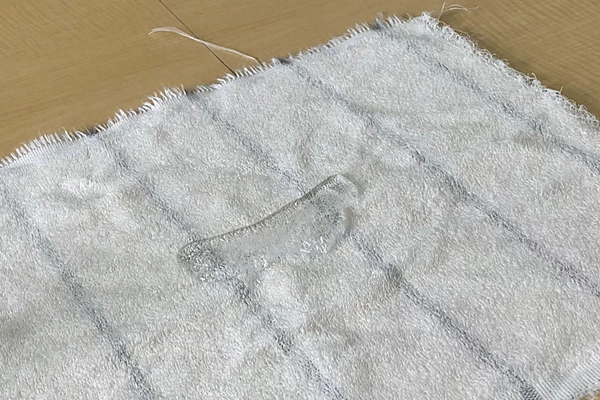

(4)オーバーミシン

製織機にかけた両端の部分(耳)は糸がほつれてくるため、三つ折りにしてオーバーミシンをかけます。

この機械は、自動的に両方の耳を同時にミシンがけしてくれる優れもの。職人さんがタオルの反物をセットしてスイッチを入れると、軽く手を添えるだけでスルスルとタオルが機械を通り、耳がきれいに折られて縫われていきます。一度に両耳が縫えるため、たいへん効率的に作業が進みます。

製品によっては、タオルケットなど幅が広くて機械に入らないものや、模様あわせが必要なものもありますのでその場合は職人さんが丁寧に手作業で片方の耳ずつミシンがけをします。まるで大きなタオルに包まれながら作業をしているように見えました。

全ての耳を縫い終えたら、タオルの反物は染工場(せんこうじょう)に運ばれます。

ちなみに、泉州のタオルは織り上がってから色染めをするため、この時点では全て生成りのうすいベージュ色をしています。この状態を「生機(きばた)」と呼びます。

【3】泉州タオル独特の製法・後晒(あとざらし)

ツバメタオルを出発したタオルの反物は、同じく泉佐野市内にあるダイワタオル協同組合の染工場へ。

こちらは、昭和25年(1950年)にタオル後晒の共同加工場として設立されました。

泉州には染工場が3カ所ありますが、ダイワタオルはその中でも最大の規模で、6000種類・3万から4万点の商品を取り扱っています。

CHECK!

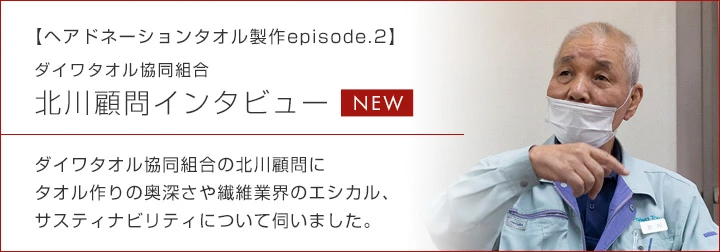

染工場(せんこうじょう)ダイワタオル協同組合の北川顧問にインタビューはこちら

タオルはそれぞれにパイルに特徴があり、全て「顔」が違うそうです。

織り上げた時には一方向を向いているパイルは、晒しの水や乾燥の風が通る向きによって、ぺたりと寝たり、ふわふわになったり、風合いが変わってきます。

同じ商品でも手順が違うと全く違う手触りになるため、職人さんたちは1つ1つに繊細に気を配って作業をされていました。

(1)精練

まずは、サイジングの際に糸に付けたのりや汚れを洗い流します。

これは泉州タオル独特の製法で、「後晒(あとざらし)」といいます。

のりがしっかりと洗い流されることで吸水性が非常に良くなり、予洗い不要で、下ろしたてをすぐに使うことができるようになります。綿本来の優れた吸水性を生かすことができる、最もタオルに適した製法なのだと教えていただきました。

専用の水洗機で、湯、水、湯、水……と交互に何度も洗います。

タオルは繊維のため、お湯で温めると繊維が膨張して汚れを落としやすくなり、水で収縮して繊維を引き締めます。こうして繰り返して洗うことによってのりや汚れが落とされ、綿本来の色を取り戻します。

そのあと、漂白工程を経て真っ白にしていきます。

「タオルほど白さを要求されるものはないです」とおっしゃっていたのが印象的でした。

(2)漂白

「一反木綿みたい!タオルが空を飛んで釜に吸い込まれていく!」

天井をタオルが飛び交うようなこの部屋では、次亜塩素酸ソーダ(カルキ)と過酸化水素の二段晒(にだんざらし)が行われていました。

これひとつでタオル500kgの容量があり、それを2段重ねにして、ひとつの釜で1000kg=1トンものタオルを漂白加工できます。

漂白が終わったあとのタオルがこちら。

ところどころドットのような模様がついているのは、釜の中が真空状態になることで脱水する時に蓋に密着するので、蓋の形状がタオルに移ってしまうためです。

漂白後のタオルを、再び丹念に湯と水で洗っていきます。

いくつものプールの中をタオルが泳ぐことで、パイルの隅々まで水が行き渡り、しかもパイルを立てながらしっかり洗うことができます。

CHECK!

- 次亜塩素酸ソーダ(カルキ)

- パルプの漂白、プールの殺菌、上下水道の殺菌消毒、家庭用の殺菌・消毒・漂白剤など幅広く使用されている製品。化学式はNaClO。

- 過酸化水素

- 活性化酸素を含み、殺菌、脱臭等に使用される無色透明な液体。紙やパルプ、繊維、木材の漂白に欠かせない素材で、分解産物は無害な水と酸素のみ。化学式はH2O2。

(3)染色

精練・漂白の工程を終えたタオルを染色する工程です。

ちなみにカラー染色をする際も、まずは過酸化水素での漂白を行い、オフホワイトにしてから行います。白い紙に色を塗ると鮮やかに発色するように、地が白くないと色をきれいに表現できないからです。

バスケットにタオルを入れ、蓋をしてマイヤー染色機にセットし、バスケット中央の筒から染料を流して圧力をかけます。すると内部で対流が起き、それによってムラなく染まる仕組みだそうです。

ちょうど今染めているのが、JHD&Cのヘアドネーションタオルです。

染め上がったらまた、湯と水で丁寧にすすぎます。

CHECK!

- マイヤー染色機

- ドイツのオーバーマイヤー社が開発した染色機。円筒型のタンクに被染物を詰め、染液を中心から外側へ循環させて染色する機械。水流で染色するため摩擦を起こさず、繊維に優しく染色できる。

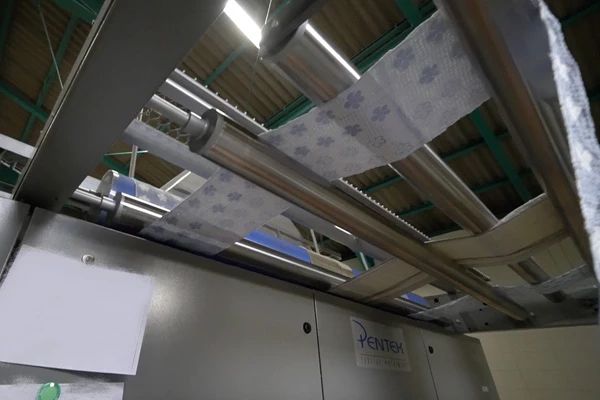

(4)乾燥

続いては乾燥工程です。

ダイワタオルには、3つの乾燥工程があります。

- 熱風乾燥(泉州タオルのスタンダードな乾燥方式)

- シリンダー乾燥(印刷をきれいに仕上げるための乾燥方式)

- タンブラー乾燥(糸と織り方の特性をそのまま仕上げることができる乾燥方式)

この中から、商品に応じて適切な乾燥方式を選択します。

JHD&Cのヘアドネーションタオルでは、タンブラー乾燥を採用しています。

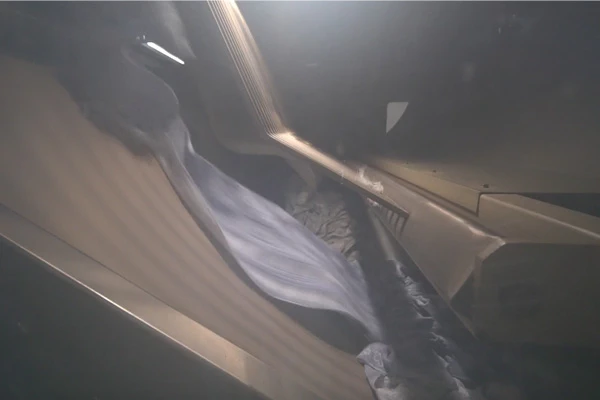

長い反物のまま乾燥機の中に送られたタオルは…

風速50~60mの高温(140℃)の風にあおられ、踊るように乾かされます。

機械の中でタオル同士がぶつかり合うことでパイルがしっかり立ち、より柔らかい仕上がりになります。

糸の持っている特性と、織り組織の特性がそのまま出る乾燥方式なのだそうです。

CHECK!

- 熱風乾燥

- 熱したシリンダードラムに巻きつけて送ったタオルをベルトコンベアに乗せ、熱風で乾燥する方法で、泉州タオルの8~9割が採用している。ほどよくパイルが立ち上がる。

- シリンダー乾燥

- 連続する熱したシリンダードラムに巻きつけて乾燥する方法。パイルが抑えられた状態で乾燥するため、文字や意匠など細かい印刷に適している。

- タンブラー乾燥

- 熱風を使った乾燥方法。詳しくは本文参照。

浄水処理

ここまで見てきたように、タオルを晒したり染めたりするにはとても多くの水を使います。

ダイワタオルでは、地下200mから地下水を汲み上げ、地下水に含まれる鉄分や鉱物分を濾過して「軟水」の状態にして使用しています。

その量は、施設全体で1日2000トンに及びます。

そのうち約400トンは蒸発し、残り約1600トンを浄水処理して川に放流しているのですが、ユニークなのはその浄水方法。

タオル製造工程で使用した水には化学薬品も含まれています。

それをきれいにするためにバクテリアの力を借りているそうなのです。

すっかり興味津々な私たち、浄水施設を案内していただきました。

大きなタンクの横の階段を上がると広がっていたのは、いくつかの升に分かれた大きなプール。

茶色い水がブクブクと泡立ち、イーストのような独特の匂いがしています。

処理前の水をタンクに集め、バクテリアが住む8升のプールの中を少しずつ巡回させ、有害物を分解してきれいな水に戻してもらっているのだそうです。

泡立っているのはプールの下から空気を送っているため。

バクテリアが分解してくれた水は別のプールに移し、不純物を沈殿させます。そうしてきれいになった上澄みの水を、近くを流れる樫井川に放流し、沈殿物は産業廃棄物として処理しています。

廃水を放流するためには、環境保護のための厳しい規制があります。

樫井川は大阪湾に流れ込み、そのまま瀬戸内海に流れます。

規制値は都道府県やエリアによって様々ですが、瀬戸内海は国立公園のため、放流するには「瀬戸内規制」という日本で一番厳しい規制値をクリアしなくてはなりません。

廃水に含まれる窒素やリン、そのほか排水に含まれる酸素量を表すCODという基準があり、放流前の水質を毎時間測定して届け出、基準を満たしているかどうかを厳しく検査されます。

ダイワタオルでは20年前から環境に配慮したものづくりに取り組み、生態系に影響を及ぼさない設備作りに力を入れてきました。

使った水はきれいにして自然に還す……そんな思いが伝わる浄水設備でした。

CHECK!

- バクテリア

- 微生物のこと。ここでは有機物を分解する微生物のことを指す。

- 瀬戸内規制

- 「瀬戸内海環境保全特別措置法」及び「瀬戸内海環境保全基本計画」に基づく工場又は事業場に係る排出水について適用される基準のこと。また、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の第3条第3項の規定に基づき、同条第1項の排水基準に代えて適用すべき許容限度を各府県でより厳しく設定する「府県別上乗せ排水基準」がある。ダイワタオル協同組合は大阪府の基準に準ずる。詳しくは環境省せとうちネット「瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく対策」参照。

【4】仕上げ~プリント・刺繍・裁断・タグ付け~

(1)プリント・刺繍

染めが終わった反物に刺繍やプリントを施します。

JHD&C、ツバメタオル、繊維専門商社のヤギによるコラボレーションタオルには、可愛らしいツバメとヤギの刺繍が!

(2)検反

染工場から戻ってきた反物が汚れていないか、傷がないかを再度、人の目で検査します。

自動化が進むタオル製作の中でも機械化が難しいのがこの作業。

ループの長さや色柄によって複雑な判断基準をチェックするのは機械には難しく、どうしても人の目でないとできない作業なのです。

(3)裁断・ヘムミシン・タグ付け

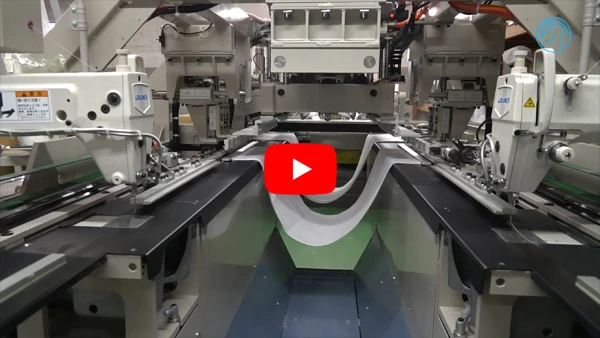

検反が終わったら、次は縫製です。

泉州では、裁断してヘム(タオル長辺の両端の部分)を縫ったりネームをつけたりする縫製工程の9割は自動化されているそうです。

ツバメタオルには社内に4台の縫製機があり、1日に1万2000枚のタオルを縫製しています。タオルの反物を縫製機にセットすると、裁断・ネーム(タグ)の挟み込み・ヘムの縫製までが連続して行われる仕組みです。

「よくできてるなあ…すごいなあ!」と夢中になって見ている間にも、あっという間に10枚20枚と完成します。

取材に伺ったのは10月下旬でしたが、大手の銀行や有名企業などの「お年賀タオル」がうずたかく積まれていました。皆さんのお宅にも、もしかしたら泉州メイドのタオルがあるかもしれませんね。

ツバメタオルでは基本的に縫製作業を自動化していますが、タオルケットなどの大きなものや規格外のもの、ネームを複数縫い付けたいものなど、機械で対応できない商品については縫い子さんが手作業で縫い付けをします。

ヘアドネーションタオルは一般的なバスタオルの半分の幅の「ハーフバスタオルサイズ」のため、機械では縫うことができません。 1枚1枚、縫い子さんが丁寧に仕上げています。

ひとつひとつハサミで反物をカットしたり、泉州のネームをヘムに挟み込んで、位置がずれないように慎重に、かつ手早くミシンで縫う一連の仕上げ作業は、非常に手間のかかる、熟練の技が要求される作業でした。

ちなみに泉州タオルのメーカーで社内に縫い子さんがいる会社はごく稀で、ツバメタオルは泉州最多の10名の縫い子さんがいらっしゃいます。流れるような手捌きに見入ってしまいました。

(4)検品・梱包・出荷

こうして完成したタオルは、検針機による最後の検品を行います。

ツバメタオルでは、1mmの金属片でも検知できる検針機を導入しています。

このように、何度も検反を繰り返し、最後は高感度な機械による検針を全製品に行うことで、安心して使用できる製品だけを全国へ届けているのです。

タオルと切っても切り離せない綿と農薬のこと、オーガニックと環境のこと、のりとバクテリアのことなど、ツバメタオル株式会社の谷社長インタビューページはこちら

奥深いタオルの技術について、環境に配慮した設備や工法について、繊維業界のエシカル、サスティナビリティについて、ダイワタオル協同組合の北川顧問インタビューページはこちら

このページでご紹介したヘアドネーションタオルは、JHD&Cチャリティファンディングページから募金の返礼品として選ぶことができます。詳しくはJHD&Cチャリティファンディングへ。