座談会

ISSUE JHD&C×あいともに 座談会-2

発達障害と日本社会での生きづらさについて、また非営利団体とお金のことなどについて、あいともにの下坂さんと率直な意見を交わしました。

慈善活動団体やNPOと企業との違い

-

渡辺:

JHD&Cは、HPの作成・運用を通じてトラインさんとのお付き合いがスタートしました。私たちのようなNPOや慈善活動を行う団体をITを使ってサポートされる中で、企業と違うとお感じになることはありますか?

-

下坂:

正直、相手が企業さまでもNPOさまでも、私は仕事に対するスタンスはあまり変わらないんですね。ただ、おそらくトラインの社員がNPOさまの案件を楽しんでいると思います。特にJHD&Cさまのサイトは非常に楽しんでいますね。

もちろん企業さまのサイトが弊社の売り上げの大半なんですが、それとはまた違った意味で楽しんでやっているようです。また我々からの、「こんなことやってみたらどうですか」という提案を快く取り入れてくださることも、社員のモチベーションを上げているのではないでしょうか。

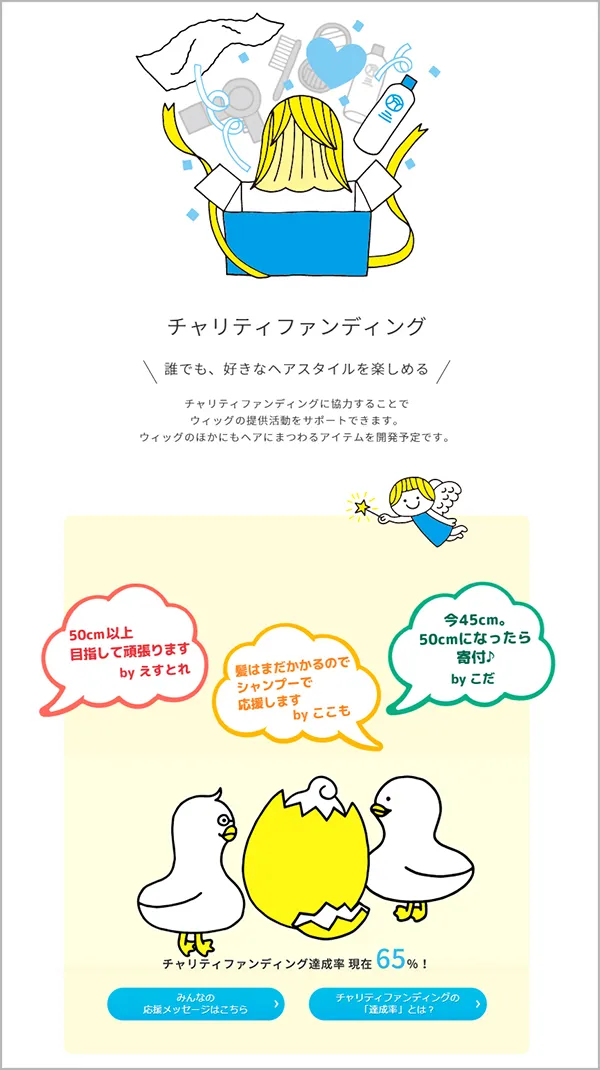

JHD&Cさんのチャリティファンディング※でのキャラクターのモーションやデザインなど、我々の遊び心を取り入れてくださった点については特にそう感じますね。

JHD&Cの「チャリティファンディング」。

達成率に応じて卵からキャラクターが孵化する

-

渡辺:

なるほど。では逆に、NPOはここが難しいという点はありますか?

-

下坂:

NPOさまの場合は、こだわりが強いと思います。企業さまは収益と納期に重きを置かれますので、厳しいことは言われるんですが、どこかで線を引いて落とし所を探していただけるんです。

NPOさまは、いいものを作りたいという気持ちが非常に強い。どのNPOさまも理念や信念に基づいて活動してらっしゃるので、その理念に適合しなかった時、あるいは信念から外れそうな時は、やはり非常にこだわって、良い方法を模索されますね。

CHECK!

- ※チャリティファンディング…

-

髪を伸ばしたり切ったりすることができずヘアドネーションが難しい人も、気軽にチャリティに参加できることを目指して2020年7月にスタートした、募金金額に応じた返礼品付き募金システム。

参考リンク:JHD&Cチャリティファンディング

営利、非営利を同時に運営する難しさと予算確保について

-

渡辺:

私自身、美容室も経営していまして、美容の仕事を続ける中でヘアドネーションというチャリティに考え至って、JHD&CというNPO法人を立ち上げました。

私の場合は美容室、下坂さんの場合はトラインがそれにあたると思うんですが、かたや収益を目指す営利企業、かたや非営利で運営するNPOや一般社団法人、この両極端なものを同時にやっていくことについて、どのようにお考えでしょうか。

-

下坂:

複数の視点や立場を持つというのは、人の考え方をより広くするんじゃないかと思っています。

ある会社や組織の中で生きていくのは安定感を得られます。しかし、限定された時代や場所、社会、組織の中にずっと身を置いていると、我々はある一方の目でしかものを見なくなってしまいがちです。

例えば、いつも持ち歩いている携帯電話も、携帯電話としてのみ使うのではなく、音楽プレイヤーとして、カメラとして、子どもの遊び道具としても使えるんじゃないかと気づくこと、それが複眼的な考え方です。

いろんな視点でものを見ることができるのは、当社の社員にも、我々に携わる方にもプラスに働いてるんじゃないかなと思います。

-

渡辺:

企業って、収益が問われて利益を出すための組織ですよね。一方、JHD&Cでも他の団体でもそうですけど、非営利で社会貢献活動をする団体がお金を稼ぐのは悪いことだ、みたいなイメージがありますよね。

-

下坂:

非常に分かります。

-

渡辺:

どうやったらJHD&Cをうまく運営できるのかとか、どうすればトラインさんが作ってくれたHPを活かしつつ上手に活動につなげていって、できればスタッフのお給料もよくしてあげられて、正しくウィッグの無償提供活動を広げられるかって常に考えているんですけど、今回のコロナが1番の原因となって、募金だけに頼らずに自分たちで予算を確保しなきゃということで、急きょ2020年7月1日に「チャリティファンディング」をオープンしました。

募金に対する返礼品を用意して、楽しくチャリティに参加できるっていう仕組みなんです。

そして、その発送業務の部分をあいともにさんに担っていただいているんですね。

予算を安定化させることが活動の安定化につながると思っているんですが、私たちが表立ってお金につながることをやった場合、批判されたり、裏切られたみたいな反応を寄せられることがあるんです。

それって、「NPOの人は優しくてぶきっちょでお金のことに詳しくない」みたいな、一種の固定観念につながっている話なのかなと思うんですよね。

アプリを1つ作るだけでも何百万何千万というお金がかかりますし、あのラミネートのカードもそんな安いお金じゃ作れません。チラシだって費用がかかりますよね。

社会貢献活動を継続するための予算確保について、下坂さんはこういった世論との矛盾をどのように解消されていますか?

「予算を安定化させることが活動の安定化につながると思っているんです」

-

下坂:

例えば、国連※という組織がありますね。世界で一番代表的で、世界の意思を吸い出して協議をするという、唯一と言っていい組織です。じゃあ国連のお金ってどうなってるんですかっていうと、みんなが国連が必要だと思うから、各国が負担しているわけです。

-

渡辺:

拠出金※ですね。

-

下坂:

国連自体は稼ぐ力を持っておらず、そこにみんなの支援があることによって成り立っています。ある種の寄付ですよ、拠出金って。

それで我々の役に立ってくださいねというのが、おそらく世界のルールであると。仮に国連が何か独自にお金を得ても、収益が明確で、我々の役に立ってくれればそれでいいじゃないかという考え方があると思うんです

CHECK!

- ※国連…

-

国連(国際連合)は、第二次世界大戦を防げなかった国際連盟の反省を踏まえて設立された国際連合。国際の平和及び安全の維持を目的に、1945年10月に51か国の加盟国で設立された。

日本は1956年12月18日、80番目に加盟。現在の加盟国数は193か国(2021年1月現在)。引用元:外務省ホームページ「国連とは」

参考リンク:国際連合広報センター

- ※拠出金…

-

国連は、加盟国が負担することが義務づけられている分担金と、各国が政策上の必要に応じて拠出する任意拠出金を財源に活動している。国連分担金は、国連憲章上、加盟国が負担することが義務付けられている国連の活動を実施するための経費で、その経費の中には、政務、軍縮、国際司法、経済社会開発、人権・人道等の分野において加盟国の決定(マンデート)に基づき国連が行う活動を支えるための通常予算分担金と、平和維持活動(PKO)を支えるためのPKO分担金の2種類がある(注:この他に、旧ユーゴスラビア・ルワンダ国際刑事裁判所残余メカニズム分担金もある)。

現在の日本の分担率は8.564%であり、2021年に割り当てられた日本の通常予算分担金額は約2.5億ドル。参考リンク:国際連合広報センター「国連の予算」

-

下坂:

国連が掲げるSDGsの17の目標※が全部福祉かというと実は違って、人類社会において必要なことが挙げられています。

日本のNPOは福祉を中心に動いていますが、社会貢献というのは別に福祉だけじゃないんです。例えばJHD&Cさんでは髪の毛であり、あいともにではIT、あるいは人である。それ以外にも例えば食であるとか、水であるとか、教育とか、いろんなNPOがあります。

全ての団体がその活動を寄付金だけで賄えるわけがないと思うんですね。あくまでもガラス張りの明快な会計において自浄作用を効かせながら、きちっと経営をして社会貢献をすればそれでいいじゃないかと。

「予算確保は活動を継続するために必要な側面です」

CHECK!

- ※SDGsの17の目標…

-

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っている。17の目標は以下の通り。

- 貧困をなくそう

- 飢餓をゼロに

- 全ての人に健康と福祉を

- 質の高い教育をみんなに

- ジェンダー平等を実現しよう

- 安全な水とトイレを世界中に

- エネルギーをみんなに そしてクリーンに

- 働きがいも経済成長も

- 産業と技術革新の基盤を作ろう

- 人や国の不平等をなくそう

- 住み続けられるまちづくりを

- つくる責任 つかう責任

- 気候変動に具体的な対策を

- 海の豊かさを守ろう

- 陸の豊かさも守ろう

- 平和と公正をすべての人に

- パートナーシップで目標を達成しよう

参考リンク:外務省ホームページ「SDGsとは?」

-

下坂:

NPOというものは単なる「どこにも属さない非営利的な法人(NonProfit Organization)※」であり、非営利だからと言ってお金をもらわないわけではないんです。

社会問題解決のために活動を継続するには経費はかかってくるものであるということを、成熟した社会認知としてそろそろ持ってもいいんじゃないかと強く感じています。

CHECK!

- ※どこにも属さない非営利的な法人(Nonprofit Organization)…

-

NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができる。

今後について

-

渡辺:

最後に、これからの未来の話をお伺いしたいと思います。

もうすでに発達障害って呼ぶべきじゃないような気がしているんですけど、たまたま大多数とは合わないだけの人たちとか、もしくは普通の会社では働くことの困難さを抱えている人たちとか、研ぎ澄まされた個性を持った人たちがどのようにして社会と関わりを持っていくか、目標や将来像をお伺いできますか?

会議中の様子。日々活発に意見が交わされている

-

下坂:

基本的には、今後ITというものは社会全体において不可欠で、ロボットやAIといった形で人の手助けになって、ITを中心に社会は回っていくと思っています。

当社にも障害を持っている社員がいますが、他の社員は皆、彼を障害者と思ったことは一度もないそうです。たまに「あ、そういえばそうだったね」という雰囲気で、複眼性というか多様性を持ってごく自然に一緒に働いています。

影として線引きされていた人たちの見えなかった、いえ、見てこようとしなかった才能や資質を最初から全てを諦めてはダメなんじゃないかという意識が、私の根幹にあることかなと思っています。

障害を持った方だけでなく、JHD&CさまをはじめとしたNPOさまへIT技術の導入のお手伝いをしながら、いろんなNPOさまと関わることによって、我々自身も社会全体の流れを見ることができます。

JHD&Cさまが行っているヘアドネーション活動を、トラインとしてはITの分野から、あいともにとしては障害者や未就労者の社会進出サポートという面から、それぞれお手伝いできることにやりがいを感じています。

NPOさまが活動の継続に、ITの知識や技術を活用していけるようこれからも取り組んでいきたいですね。 -

渡辺:

トラインとあいともにが、これからテクノロジーをどうやって社会に生かしていかれるのか、すごく楽しみです。これからもJHD&Cの頼もしいパートナーとして、どうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました!

あいともにスタッフの皆さん

- この記事をシェアする